共聚焦显微镜作为现代生命科学研究中的工具,其能够提供高分辨率、光学切片化的图像,帮助科学家观察细胞内部的精细结构。然而,传统的共聚焦成像技术往往受到扫描速度慢的限制,这在一定程度上影响了实验效率和动态过程的研究。近年来,随着计算机技术和算法的发展,一系列创新的方法被提出以提高共聚焦显微镜的成像速度,从而推动了该领域的进步。

深度残差神经网络算法是其中一项突破性的进展。这种算法通过深度学习的方式优化了图像重建的过程,能够在保持甚至提升图像质量的同时显著加快成像速率。研究人员通过对不同生物结构的成像实验验证了这一算法的可靠性和实时性,证明了它在实际应用中的潜力。与传统方法相比,采用这种新算法后,不仅可以减少数据采集的时间,还能降低对样本的光损伤风险,这对于活体样本尤为重要。

另一项重要成果来自于色散共聚焦成像技术的改进。通过实现50纳秒的时间拉伸以及达到5赫兹的3D成像速度,这项技术较大地提升了三维成像的效率。光脉冲在时域和空间域中的分散特性得到了充分利用,使得时间-波长的关系更加灵活可调。这意味着研究者可以在更短的时间内获取更多的信息,进而加速整个研究流程。此类技术的革新为快速获取高质量的立体数据提供了可能,尤其适用于需要追踪快速变化的生物现象的情况。

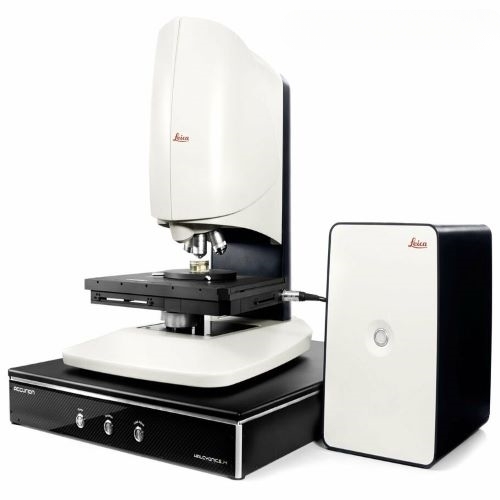

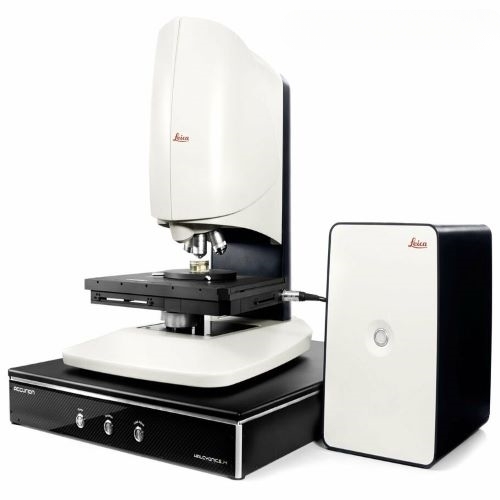

针对特定应用场景的需求,如三维表面轮廓测量,有团队提出了基于扫描源的彩色共聚焦显微镜的新概念。这种方法不仅提高了成像速度,还增强了对复杂几何形状表面的适应性。通过调整光源参数和扫描策略,可以有效地捕获到细微的高度差异,生成的表面形貌图。这对于材料科学、微电子制造等领域具有重要的实用价值,因为它允许非接触式的高精度检测和分析。

解决激光共焦扫描显微镜往复式逐行扫描带来的帧图像数据分割难题也是一个关键方向。科研人员分析了系统扫描方式与振镜实际运动之间的差异,并据此开发了一种新的数据处理算法。该算法能够更好地处理因运动误差导致的图像失真问题,确保每帧图像的准确性和一致性。这不仅改善了图像的质量,也间接提升了整体成像的速度和稳定性。

值得一提的是由美国国立卫生研究院(NIH)领导的研究小组所开发的多视角超分辨率

共聚焦显微镜。他们将硬件设备与深度学习技术相结合,实现了分辨率十倍以上的飞跃,同时达到了对各类生物组织的高速高分辨率三维成像能力。这一组合不仅突破了传统光学,也为实时观测分子级别的动态过程开辟了道路。例如,在神经活动中钙离子信号传递的研究里,这样的技术进步让科学家们得以清晰度见证生命的奥秘。

这些新算法和技术的应用正在逐步改变共聚焦显微术的现状,它们不仅提升了成像速度,还在保证图像质量和细节还原方面取得了显著进展。未来,随着计算能力的进一步增强和算法优化的深入,我们有理由相信,更快、更清晰的共聚焦成像将成为常态,这将较大地促进生物学、医学及其他相关学科的发展。无论是基础研究还是临床诊断,都将从中受益匪浅。