一、概述

共聚焦显微镜(CLSM)是一种利用空间针孔过滤掉焦平面以外的杂散光,从而大幅提高图像分辨率和对比度的先进光学成像技术。它被誉为现代生物医学和材料科学研究中最重要的工具之一。

二、光路协同

1. 光源系统:单色光的精准调控

高稳定性激光器产生单色性光束(波长半宽<2nm),声光可调滤波器(AOTF)以微秒级速度精确调节各激光束强度。当多谱线激光(如488nm蓝光、561nm黄光、647nm红光)经AOTF合成激发谱,可实现十色荧光同步检测。

2. 扫描核心

XY扫描振镜以电磁驱动方式偏转光束。采用共振振镜与标准振镜组合,既实现30fps的高速成像,又保证5120×5120像素大视野的高精度。光束经物镜聚焦后,在样本表面形成直径0.2μm的光点(100×油镜),如同探针般逐点“触摸”微观结构。

3. 荧光捕获

发射荧光穿过探测针孔(直径可调至50μm),针孔尺寸需匹配光学系统的艾里斑。直径1 Airy单位的针孔可阻挡83%的离焦光线,使信噪比提升8倍。高灵敏度探测器阵列将微弱光子转化为电信号,量子效率突破75%,较传统PMT提升近倍。

4. 三维重构

压电陶瓷载物台以10nm步进精度沿Z轴移动,每步进一次采集一层光学切片。500层切片数据经反卷积算法处理,可重构出细胞三维模型。结合荧光寿命检测,更能解析分子微环境变化——如通过NADH寿命变化判断细胞代谢状态。

三、性能飞跃

1.分辨率提升

共聚焦系统轴向分辨率达400nm(传统显微镜600nm),相当于在头发丝横截面上区分出200个清晰层面。当物镜数值孔径(NA)从0.7增至1.4,分辨率随NA值平方提升,使0.2μm的核孔复合体细节清晰可辨。

2.深度穿透突破

在脑科学研究中,双光子共聚焦的近红外激光(波长1300nm)穿透深度突破1mm,成功解析小鼠海马体神经突触连接。配合折射率匹配溶液,可对胚胎发育进行长达72小时的活体观测。

3.动态过程捕捉

共振扫描技术实现每秒30帧的512×512像素采集速率,足够捕捉心肌细胞钙火花(持续100ms)的完整传播过程。时间分辨率达毫秒级,使科学家观测到HIV病毒出芽的实时动态。

四、多维应用

1.生命科学新视野

在神经科学领域,Thy1-YFP转基因小鼠的神经元在共聚焦下显现出树突棘的精细结构。研究者通过连续24小时成像,发现学习过程中突触后密度蛋白PSD-95在特定棘突上的累积规律。免疫学研究则通过FRET技术(荧光共振能量转移),在50nm尺度解析T细胞受体与抗原的相互作用动力学。

2.病理诊断变革

病理科医生利用共聚焦系统开展无切片快速诊断:对乳腺穿刺样本直接进行三维荧光成像,2小时内完成HER2蛋白表达量化分析,较传统流程缩短5天。在眼科,角膜各层细胞密度自动计数精度达97%,为屈光手术提供关键参数。

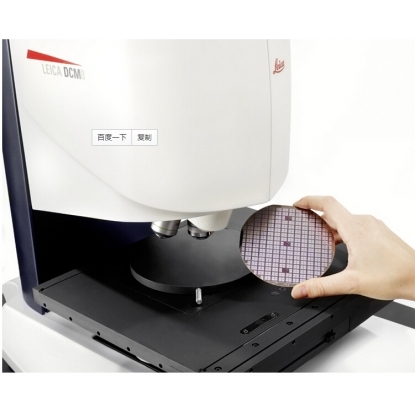

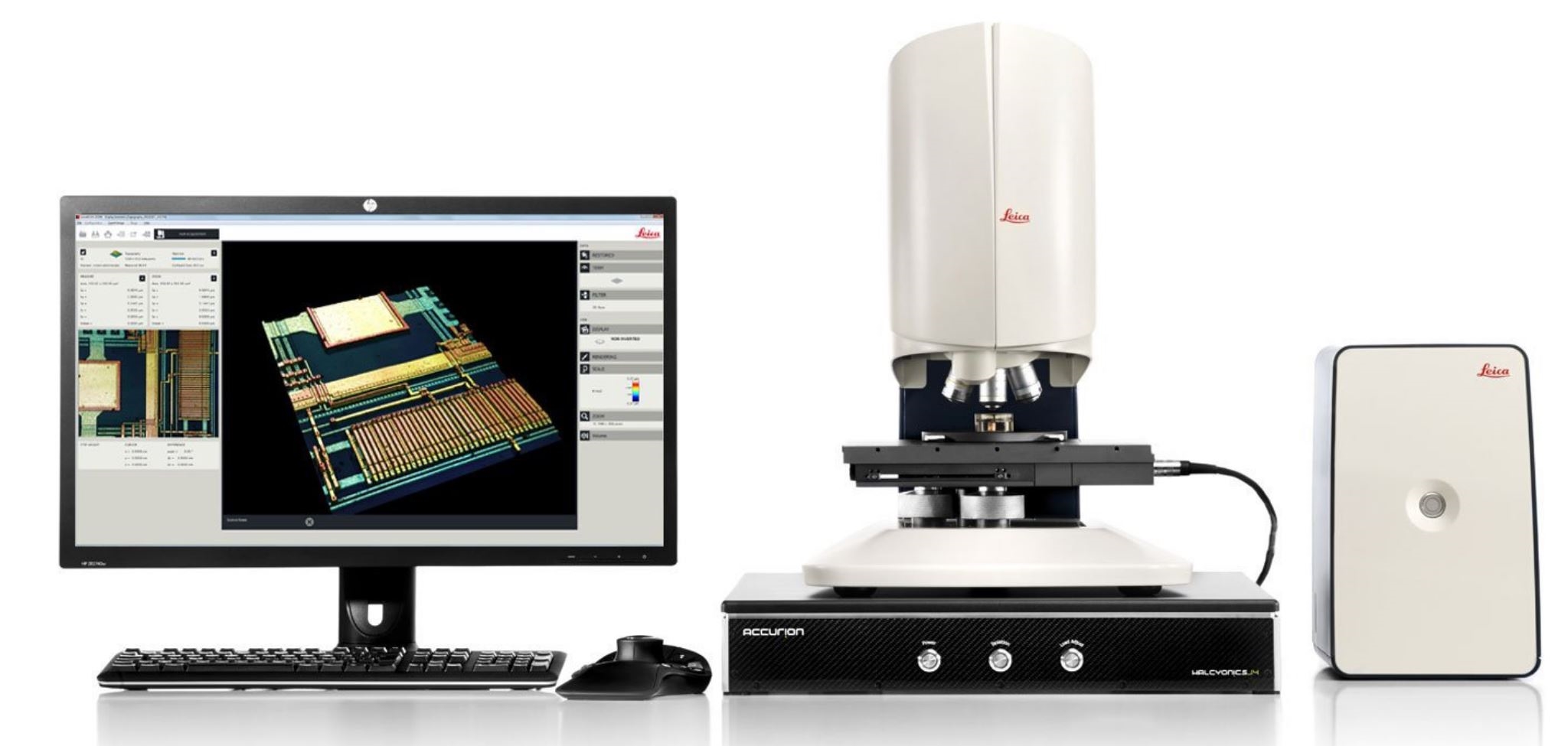

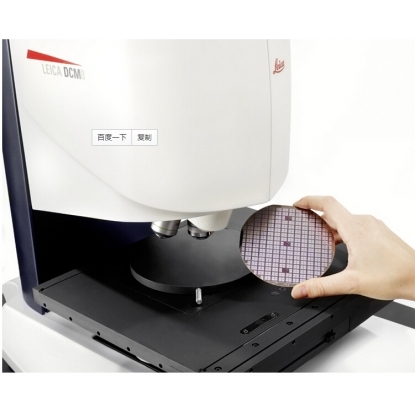

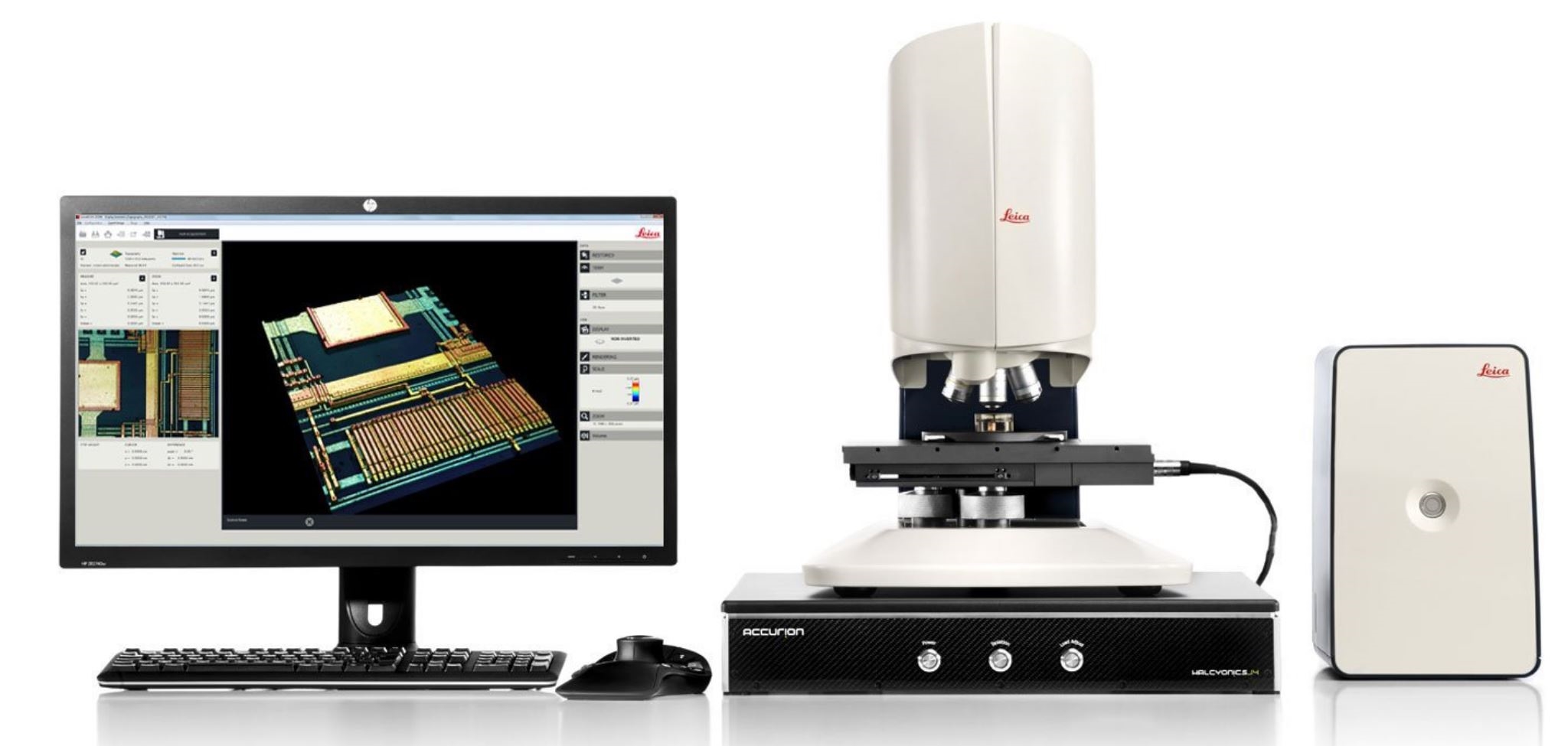

3.材料科学突破

纳米涂层厚度检测是共聚焦的优势。对太阳能电池板的功能层进行三维重构,可量化纳米空隙分布(精度±5nm)。在高温合金研究中,反射模式成像揭示出晶界碳化物的三维网络——这是材料断裂的起始点。

五、共聚焦显微镜实用指南

1.探针选择策略

活细胞成像优选光稳定性探针:如橙色荧光蛋白mOrange2的光漂白半衰期达60秒(较GFP提升3倍)。四色标记方案推荐:DAPI(核)、MitoTracker Deep Red(线粒体)、Phalloidin-Alexa 488(微丝)、LysoTracker Yellow(溶酶体)。

2.折射率匹配艺术

在厚组织成像中,甘油封片(n=1.47)会导致球差。现代校正方案采用硅油物镜(n=1.52),配合二甲基亚砜(DMSO)处理样本,使水浸物镜的工作距离延伸至2mm,满足全脑成像需求。

3.光子管理守则

为降低光毒性,激光功率需控制在探针饱和强度的5%以下。采用门控探测技术,仅在荧光寿命检测期开启激光,使活细胞存活时间从10分钟延长至24小时。

六、共聚焦显微镜基本操作流程(简版)

1.准备工作:

1.1样品制备:

通常是荧光标记的细胞、组织切片或透明整体标本。

使用载玻片和盖玻片封片。盖玻片必须干净且厚度匹配物镜。

使用合适的抗淬灭剂封片液以减少荧光漂白。

确保样品固定牢固,无明显震动来源。

1.2系统启动:

打开仪器主电源。

打开激光器电源。

打开软件控制系统。

2.放置样品:

将样品(玻片或培养皿)小心平稳地放在载物台上。

根据需要选择合适放大倍数和NA值的物镜。

使用明场或低倍物镜粗略找到样品目标区域。

3.软件设置 - 通道配置:

在软件中选择使用的激光波长线。

选择发射波段范围。

设置PMT增益。

设置针孔大小。

设定激光功率。

4.光路调整与聚焦:

切换到扫描模式(通常软件界面会实时预览)。

仔细调节聚焦旋钮(粗调+细调)或Z轴驱动,直到看到强的目标荧光信号。

如果设备支持透射光,可用于辅助寻找位置和聚焦,尤其是样品自发荧光很弱时。

5.参数优化:

调整增益: 逐步提高增益,直到背景噪音开始显现,然后略微回调至背景干净的状态。避免过饱和(出现白色块)。

调整激光功率: 在增益设置合理后,如果信号仍然偏弱,优先微量增加激光功率(而非增益)。目标是使用低激光功率获得可用信号。

优化针孔: 确认针孔大小。增大针孔能增加亮度但降低光学切片厚度(分辨率)。只在信噪比极差时才考虑增大针孔。

平衡: 反复调整增益、激光功率、针孔大小,在获得足够信噪比图像的前提下,将荧光漂白和光毒性降到低。这是关键步骤!

6.扫描设置:

扫描速度/分辨率: 选择扫描速度(慢速提供更高信噪比但增加漂白,快速反之)和图像分辨率(像素数,如1024x1024)。

扫描方向/平均次数: 可选择单次扫描(快速但可能噪声大)或多次扫描平均。

放大倍率: 决定图像视野大小。高倍Zoom缩小视野,但等同于“光学放大”。

7.图像采集:

优化好参数后,点击软件上的“开始扫描”或“获取”按钮。

扫描完成后,图像显示在软件窗口中。

检查图像质量:亮度、对比度、信噪比、漂白程度。不满意则调整参数重新扫描。

8.获取Z-Stack(3D成像):

在软件中设置Z轴起点和终点。

设置Z轴步进距离(如0.5微米),步进过大则可能丢失信息,过小则漂白严重且数据量大。

软件会控制物镜逐层扫描,获取一系列光学切面图像。

软件通常可进行三维重建或生成最大强度投影图。

9.时间序列成像:

设置固定的扫描位置(XY)和聚焦(Z)。

设定扫描参数(速度、分辨率、平均等),并设定时间间隔(如每30秒一次)和总时间(如1小时)。

软件会在指定时间点自动进行扫描。

10.图像保存与处理:

将扫描得到的图像以未压缩的原始格式保存。这是安全的方式。

切勿仅保存软件的截图。

保存时记录关键参数:激光功率、针孔大小、增益值、物镜型号、分辨率、像素大小、荧光通道配置等。

后期可使用软件或第三方工具进行图像处理(如伪彩、叠加、三维重建、测量等)。

11.结束使用:

关闭软件系统。

关闭激光器电源(非常重要!以延长激光器寿命和节省维护成本)。

小心取下样品。若使用油镜,用干净擦镜纸蘸少量纯酒精或专用镜头清洁剂擦拭物镜镜头。动作要轻柔。

盖上显微镜防尘罩。

按规定关闭共聚焦显微镜主电源(不同实验室规程可能不同)。